数据库开发

开发成功数据库的要点

数据库体系结构的差异

不能把数据库当成“黑盒”使用,因为每个数据库都是非常不同的

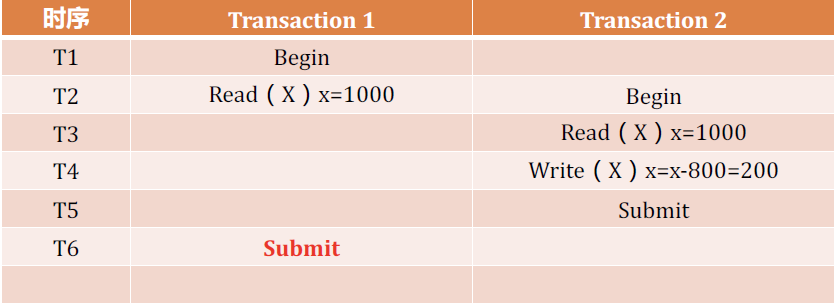

并发控制的问题

- 并发控制保持数据的一致性

- 锁实现并发控制

- 不同的数据库实现锁的机制是不一样的

在MySQL和Oracle中读出来是1000

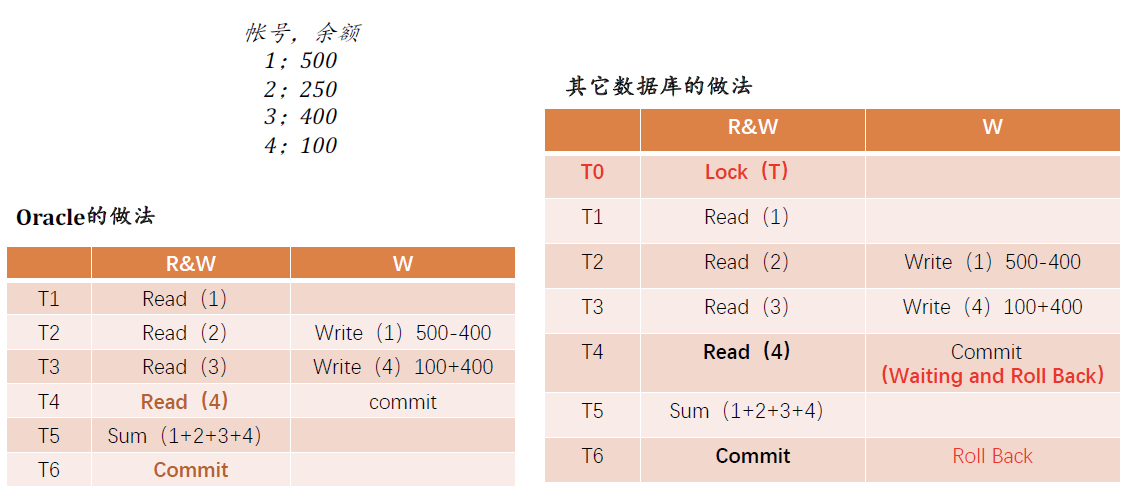

Oracle的多版本控制,读一致性的并发模型

- 读一致查询:对于一个时间点,查询会产生一致的结果

- 非阻塞查询:查询不会写入阻塞器,读操作不会回滚

Orcale和MySQL,在修改时会留下快照和时间戳,当读到被修改的数据时读修改前的值,而不会阻塞(是脏数据,但有效)

Oracle实现的锁机制

- 只有修改才加行级锁

- Reader绝对不会对数据加锁

- Writer不会阻塞Reader

- 读写器绝对不会阻塞写入器

对码农的影响

- Oracle的无阻塞设计有一个副作用,就是如果确实想确保一次最多只有一个用户访问一行数据,就得开发人员自己做一些工作

数据库是不同的,二者之间可能存在一些剧本差别,可能还有一些细微的差别

性能调优(目前情况下性能优化至最优)

- 根据当前CPU能力,可用内存,I/O系统等资源情况来设置相应的参数

- 通过索引,物理结构,SQL的优化,具体提高某一个查询的性能

性能拙劣的罪魁祸首是错误的设计

- 提高整体性能

- 技巧决定系统性能的下限

- 设计决定系统性能的上限

性能优化要考虑成本

- 性能指标都是有成本的、安全和优化中寻找平衡

- 性能指标以吞吐量为核心(每秒处理多少事务)

- 性能指标要考虑整体性

- 优化手段本身就有很大的风险

- 任何一个技术可以解决一个问题,但存在另一个问题的风险

- 对于带来的风险,控制在可接受范围内才是有成果的

- 性能优化技术,使得性能变好,维持和变差是等概率事件

整体层面的性能优化考虑

问题一:cpu负载高,io负载低

问题二:io负载高,cpu负载低

- 大量小的io执行写操作

- 自动提交,产生大量小io

- 大量大的io执行写操作

- SQL的问题

- IO/PS磁盘限定一个每秒最大的IO次数

问题三:io和cpu负载都高

- 硬件不够用了

- SQL存在问题(循环中有SQL,SQL不断被执行,SQL本身也是一个循环)

SQL优化方向

- 索引

- 执行计划

- SQL语句优化

- 物理分库分表

- 数据库表结构

- 整体结构设计

数据库的物理实现

分区、分表、分库

就是把一张表的数据分成N个区块,在逻辑上看最终还是一张表,但底层是由N个物理区块组成的

分区的实现方式

- 哈希分区

- 范围分区

- 列表分区

分区的一些缺点

- 如果sql不走分区键,很容易造成全表锁

- 在分区中实现关联查询,就是一个灾难

- 分区表,隐藏复杂,使得工程师不可控

- DBA给OP埋坑,容易大打出手,造成同时矛盾

分表

把一张表按一定的规则分解成N个具有独立存储空间的实体表。系统读写时需要根据定义好的规则得到对应的字表名然后操作它

解决的问题

- 分表后单表的并发能力提高,磁盘IO性能也提高,写操作效率提高了

- 数据分布在不同文件,磁盘IO性能提高

- 读写锁影响的数据量变小

- 插入数据库需要重新建立索引的数据减少

分区分库分表

IO瓶颈

- 热点数据太多,数据缓存不够,每次查询产生大量IO——分库、垂直分表

- 网络IO瓶颈,请求数据太多,带宽不够,连接数过多——分库

CPU瓶颈

- SQL问题——SQL优化,构建索引

- 单表数据过大,扫描行太多——水平分表

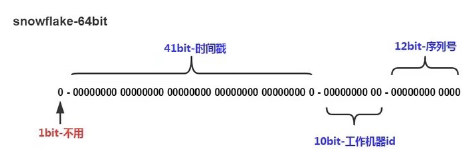

全局ID生成策略

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 划水摸鱼!